【パネル】(デッカイギ:行政デジタル改革共創会議)「BDX連携セッション:能登半島地震・豪雨で防災DXは何ができたのか」

行政デジタル改革共創会議実行委員会 「行政デジタル改革共創会議 in 羽田〜お疲れさまです2025迎春〜」(通称「デッカイギ」)

開催:2025年1月10日(金)~11日(土)

会場:羽田イノベーションシティ内 コングレスクエア羽田

2025年1月10日 コラボセッション 13時30分~15時00分

BDX連携セッション:能登半島地震・豪雨で防災DXは何ができたのか

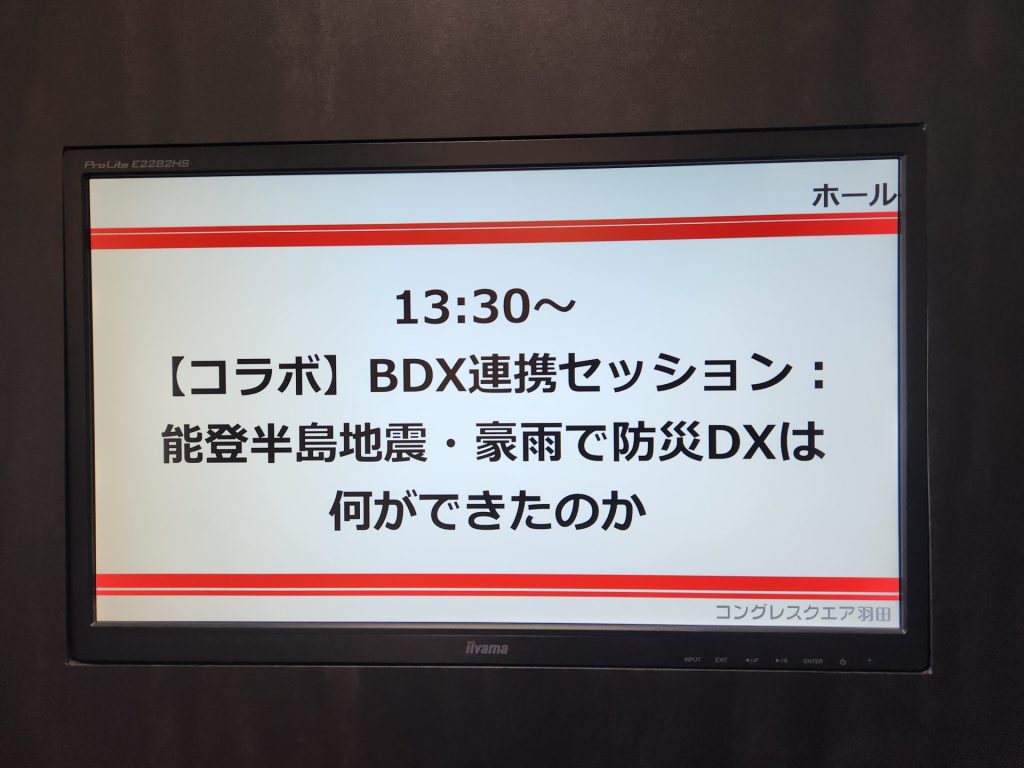

令和6年能登半島地震から1年。前回のデッカイギ直前で起きた地震に加え、令和6年9月の豪雨により現地はさらなる被害を受けている。BDXをはじめとする民間メンバーが防災DXに関する動きをする中で、実際に広域自治体としてはどう動いていたのか。今回はBDX理事長の臼田理事長がコーディネート、石川県の現場対応を行った職員、支援した方に集まっていただいて災害時のDX活用が実際にどう行われていたのかについて話していただきます。その上で会場参加の皆様との間で、今回の知見を経て今後どのような施策が求められるのかについて議論をしていければと思います。

【岡本正スライド抜粋】災害政策法務に関する研修メニュー

臼田 裕一郎

防災DX官民共創協議会 理事長/AI防災協議会 理事長/国立研究開発法人防災科学技術研究所

慶應義塾大学環境情報学部卒、同大学院政策・メディア研究科修了。博士(政策・メディア)。地球観測衛星受信システム開発やリスクコミュニケーション支援システム開発を経て、2006年防災科学技術研究所入所。防災情報に関する研究開発・社会展開に従事するとともに、筑波大学教授(協働大学院)としての人材育成、AI防災協議会理事長・防災DX官民共創協議会理事長としての防災DXの推進に努める。

岡本 正

銀座パートナーズ法律事務所 弁護士・博士(法学)・気象予報士/AI防災協議会 理事

慶應義塾大学法学部法律学科卒。2003年より弁護士。2009年から2017年まで内閣府及び原子力損害賠償紛争解決センターに国家公務員として出向。2011年の東日本大震災をきっかけに「災害復興法学」を創設し、専門資格を活かして産学官の防災教育やBCP・リスクマネジメント支援に関わる.。岩手大学客員教授、人と防災未来センター特別研究調査員。北海道大学公共政策学研究センター上席研究員、應義塾大学講師、神戸市看護大学講師等の教育・研究実績多数。防災分野のデータ流通促進のための 調査検討業務実務検討WG委員、石川県広域被災者データベース・システム構築検討WG委員等公職多数。趣味は街歩き・珈琲・スイーツ・ラーメン。

行司 高博

ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究戦略センター 研究調査部長(兵庫県職員) / 防災DX官民共創協議会自治体部会長

能登半島地震の発生翌日に石川県入りし、能登半島の最東端にある能登町を拠点に5カ月間にわたって、県外から対口支援で入ってきた自治体の応援職員と協力しながら、現地支援に携わってきました。災害最前線の現場の目線にたって、大規模災害に対応するための情報システムやデジタルの役割についてお話しできればと思います。

西垣 敦子

前石川県副知事/経済産業省大臣官房政策統括調整官 (経済産業局担当) 兼 中小企業庁長官官房中小企業政策統括調整官 (DX・EBPM担当)

東京都出身。1991年東京大学法学部を卒業後、通商産業省(現:経済産業省)入省。デューク大学、シカゴ大学にてLL.M.を取得。経済産業省では、競争政策、知財戦略、製造業のデジタル化・IoT化、ブランディング戦略、デザイン政策、中小企業政策等を担当。2022年7月より石川県副知事、同年10月より石川県のCDOとして、2024年1月の令和6年能登半島地震の際には防災DX等の取り組みを推進。2024年7月より現職。

谷場 優

石川県 総務部デジタル推進監室 専門員

2003年石川県入庁。健康福祉施部(保健所、児童館、病院事務、新県立中央病院建設プロジェクト)、土木部(公共工事)、県議会事務局(企画調査)を経験し、2021年より現職。令和6年能登半島地震の被災者支援のため庁内に組織された「復興生活再建支援チーム」に参加、「被災者データベース」の構築を担当。

モットーは「担当がいない、誰も拾わない仕事、それ実は私の仕事です~」

だからかも、庁内には「谷場(タニバ)」を「谷場(ヤバ)い人」と呼ぶ人もいるとか、いないとか。